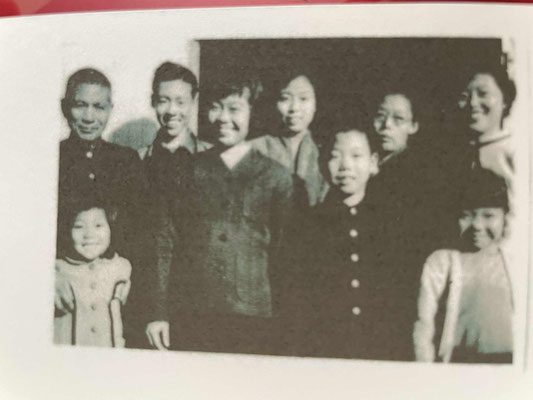

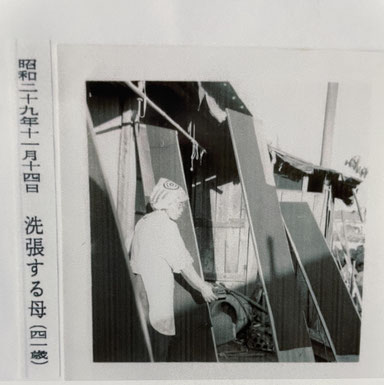

⑬大人も幼児も一人頭千円を渡されてそれぞれの土地へ散らばる。私どもは父親の栃木県足利へ帰る予定で宿舎を出たが、父親は就職のことを考えたのか、横浜市磯子区滝頭の蕎麦屋を経営していた叔父の家の二階に転げ込んだ。一家八人もの人間を良くも引き受けてくれたものだ。その後一人増えて九人になった。父は横浜市の交通局へ入り滝頭の車庫勤務となり、夜勤専門で猛烈に働きだした。母は嘗ての「紺屋」の腕を生かして「洗い張り」を父親と共に内職し始めた。私は小学校6年生であったが二歳年下の妹と、朝日新聞の配達員として早朝働いて、稼ぎは全て母親に渡した。友人の紹介で、収入の多い本牧の米軍住宅の新聞(stars andstripes スターズ&ストライプス星条旗新聞)配達に変わった。(画像は洗い張りの様子・・鶴貝さん提供)

霙の降る或る朝配達中に、一軒のハウスの裏口が開いて日本人のメイドが手招きをしている。よくあることで何がしかの食べ物をくれることが多い。当時日本人の多くが餓えて居た。卑しいと思いながらも空腹に耐えかねて台所へ入ると、机上に牛乳が入ったコップが置いてある。メイドが顎をしゃくって飲めと促したのが気に入らなかったが、滅多に飲めない牛乳に負けてがぶりと飲み込んだ。それは冷たい牛乳であった。冷え切った体に冷たい牛乳は堪えた。コップの縁が歯に当たり、カチカチ音がする。

少し様子が変なので、後ろを振り返ると、次の間の扉が少し開いて眼が三段に分かれて笑って居るではないか。上はメイドで下は此処の子ども二人だ。頭に血が上った私はコップをテーブルに叩きつけると外へ飛び出した。霙と泪で頬を濡らしながら配達を終えて家に帰り、母親に口惜しさを一気に吐き出した。黙って聞いて居た母は暫くして「人にして欲しくないことは他人にするもんじゃないよ」としか言わなかった。物足りなさを感じたが、後刻、当時の親たちは偉いもんだと思うようになった。同時にその時母親を随分と悲しませてしまった自分を責めた。母はもうこの世の人ではなかった。

⑭中卒後に高校へ行く余裕がないことは判り切って居たので、当時GHQの命で三分割された三菱の「東日本重工業横浜造船所」養成工となり、企業内の「三菱造船工業専門学校」に入学し同時に当時4年制であった夜間の高校へ通った(企業内各種学校は大学の受験資格が無かった)が、視力半減の為と養成工はどんなに頑張っても技師への道が無いことを知らされて退職。知人の紹介で磯子区原町の「極東米軍横濱通信補給廠」の「ハウスボーイ」として蒲鉾型兵舎の兵士 12 人の世話をすることになった。一人月額千円で、工員当時より収入は多かった。学校の英語は役に立たなかった。「此れはペンです」なんて言ったら笑われるだけではないか。「ユーガラマッチ」が「お前マッチ持ってるか」と判るまでそれほど時間は掛からなかった。若いことはいいことだ。

ベッドメイキング、靴磨き,クリーニング店への往復、兵舎の清掃が主な仕事。実はそれ以後、旅行でホテルや旅館へ泊まる度にシーツの折り目が気になる。簡単な冗談が言えるようになると、それぞれの気質も理解出来て対応は楽になった。その頃或る中尉さんと親しくなり、私が夜間高校へ通って居る。その後は昼間の大学希望と知った彼から、英文タイプを習得すれば夜間の仕事があると聞かされて、中区の吉田中学校近くのタイピングスクールに3ケ月通い免状を持って希望を満たし、昼間の大学へ行けるようになった。職名は「クラークタイピスト」であった。21時~06時まで。昼間のカードポスティングの整理、発送指示の一端を当時日本ではまだ珍しかった電動タイプライターで担う夜間勤務であった。

⑮中学同窓生からは 3年ばかり遅れてのスタートである。(1954/04/20~1956/09/01)この期間はしっかり保存されて居て「厚生年金」支給期間として有効であることを退職後に知って感激した。

当時、近所の小学校4.5.6年生と中学校の1.2.3年生を週3回各1時ずつに分けて約50人ほどを教えて居たので、1日のスケジュールは日曜日(専ら寝だめ)を除いて満杯であった。収入はサラリーマンの平均給与よりは多かった。その代償は身体への負担として振り掛かった。当時を振り返ると私は随分酷い生活をして居た。6時から9時まで塾。9時出発、10時~午前6時まで夜勤(12時から13時までブレークタイム有)朝解放されると大学へ。2時限目か3 時限目の授業を空けて食事を摂り図書館で1時間半寝る。2年生になるともうーコマを開けて3時間を睡眠時間に充てた。帰宅して塾。睡眠時間は大学への往き1時間半で細切れの計3時間。2年時からは4時間半。帰りの1時間半はその日の3コマ授業の復習の時間。これが結果として良かった。試験勉強時間が無くても何とか単位が取れる結果に繋がったのだ。後半は授業料免除の恩恵も得た。

夜勤のブレークタイムは食事有そして絶好の会話時間。夜食の中身は当時滅多に口にできない分厚く大きな食パンに同じ大きさのチーズ、ベーコン、トマトを輪切りにして挟んで、牛乳やジュースで食し、コーヒーが付く。

然しこの生活の繰り返しで、体重は二十歳過ぎても50キロを超えることがなかった。重い時は61キロまでになったが、90歳を過ぎた頃から筋肉が減少して来て丁度当時の体重近くになった。